Erika Soto Lomas |

La mañana del 10 de abril, Lucía sintió el llamado. Y sintió temor. Su vida era como fruta que se pudre entre las manos de quien la sostiene. No había mirado su rostro en los últimos cinco años, pero sabía por su tacto que pequeñas arrugas se dibujaban en su frente y alrededor de sus ojos.

Con el llamado llegó, por primera vez, la necesidad de huir de lo que sentía, de ese ciempiés que la recorría y molestaba, que la invadía como quien no quiere la cosa, una voz susurrante, un niño que la invita a subirse a un carrusel sin frenos.

Era tarde. Se lavó la cara y frente al lavamanos dobló sus rodillas. Un mecánico Dios te salve María, llena eres de gracia inundó sus labios, que integraron frases nuevas a la plegaria.

Madre, que todo lo puedes, que todo lo logras… Madre, dame una señal, dame una pista. ¿Qué debo hacer madre? ¿Qué es esto?

Sudaba. Las manos, agitándose como hojas contra el viento, buscaron el rosario mientras una nueva letanía se tejía en su cabeza.

Dios me está probando. Lo hace porque no he limpiado bien su altar. Mira, madre, la inmundicia. Mira tus ojos vacíos. La vela desgastada. Tu vestido harapiento, el tiempo ha hecho un festín de la seda, la ha vuelto nada —como conmigo, pensó en silencio—. Mírate, convertida en un pedazo de madera.

Era cínica y poco digna de piedad.

Perdóname. Perdóname, madre. Yo quiero ir al cielo, quiero ir al cielo sin que mis alas se rompan. Perdóname, madre.

Caminó, y con las manos moviéndose con la rapidez de una mosca atrapada en un frasco, comenzó un ajetreado viacrucis personal.

Pondré todo en su lugar: las agujas, ese suéter que no he acabado de tejer, el látigo que me da fuerzas, terminaré mis plegarias, empezaré una novena, cantaré para ti, oh madre, sentiste alguna vez este calor, sentiste alguna vez, ¿José llegó a inundarte, madre? Pero qué estoy diciendo. Barbaridades, puras barbaridades. Perdóname, madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre…

Sus rodillas se habían amortiguado en la baldosa blanquecina que empezaba a llenarse de calor.

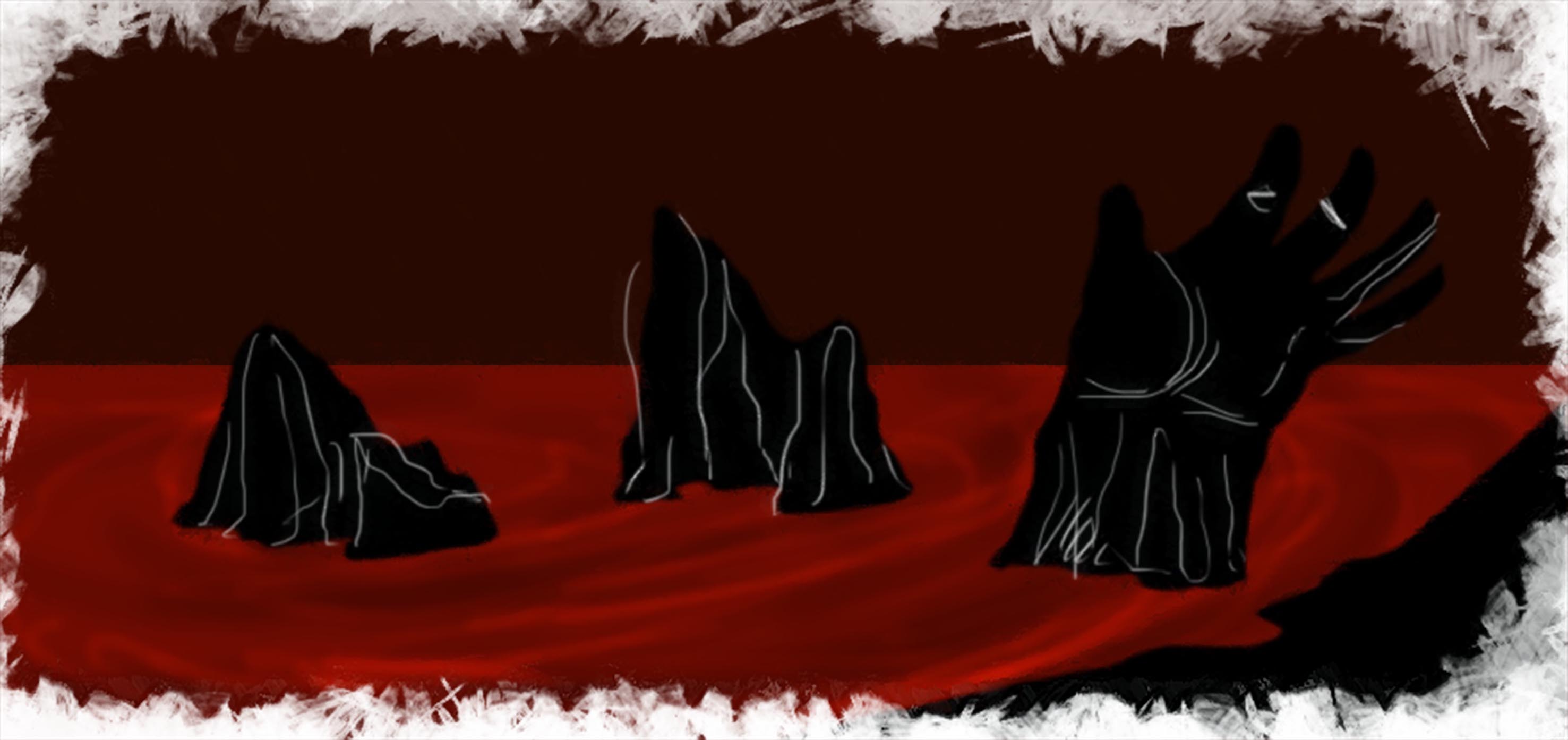

Desde lejos sonaron las campanas. Los cánticos. Lucía recorre pasillos llenos de entes que viajan entre telas negras de un lado al otro, sin cabello y sin cuerpo, entes como ella, que no conocen otro olor que no sea el suyo. ¿O sí? Ya no importaba. Lo que sentía ahora, el calor, el ciempiés, le pertenecían. Estaba sola. Cristo sufrió solo. Su pasión, su dolor, sus calores, si los tuvo. Por eso sabe que esta es su pelea. Que no aparecerá nadie más. El placer y el dolor son propios, nos vienen de antaño, son nuestras cruces. ¿Pero por qué su cruz le pesaba ahora? ahora que deseaba que viniera alguien a ayudarla, un Simón de Cirene, un samaritano que solo viniera a refrescarla, o a clavarla de una buena vez.

Al salir de misa se dirigió al comedor con el padre Ernesto. Él la tomó de la mano. Ella ardía por dentro. Sabía que la angustia era parte de la vida, de sus votos, del camino elegido. Y ahí estaba, el único lugar donde tener el ciempiés que te recorre merece un castigo. Ella que jamás se había tocado. Su cuerpo fue siempre el otro lado de su propio mundo, y navegar en esa dirección la aterraba. No quería llegar al cielo con las alas pútridas, con una aureola de brea. No quería llegar al cielo sin alas.

Sus manos invisibles, cubiertas de un retazo de piel que permitía contar cada hueso solo tenían el placer de arreglar el altar junto a su cama vacía. Jamás tocarían unas piernas, un muslo, un sexo. Jamás tocarían sus montes, sus puertos.

La misa vespertina era predecible. Arrodillarse, pararse, volver a arrodillarse. Caminar para recibir el cuerpo de Cristo, para sentirlo entre su boca, rozarlo con la lengua, tragárselo. Abrazar a todas sus hermanas y volver a su cuarto, en medio de entes detenidos en el tiempo. Volver a ella, a la mirada acusadora de quien nunca cargó su misma cruz.

Perdóname, madre. Yo quiero ir al cielo. Pero dime, madre, qué hago, qué hago con lo que me recorre. Madre, no me condenes a vivir con esto. No me cortes las alas, madre, mira que el rosario es mi herramienta, mira que solo estoy rezando, que mis piernas lo tocan porque así lo has querido. Madre, dame fuerza, madre, óyeme. Mi plegaria es un grito en la noche.

Tiembla. No ha encontrado consuelo. Se consume como el pedazo de madera al que le ha vuelto a cambiar el vestido.

No valgo nada, madre. No puedo deshacerme de mí, de mi inmundicia. Mira. Sin hábito mi carne sigue siendo débil, mis manos, todo es lo mismo, y aún ahora, tú no me contestas. Pero al menos déjame aplacar la vergüenza de mi carne. Déjame aceptar el dolor del castigo, la cruz es muy pesada, solo puedo con el dolor del castigo.

Los huesos de sus manos estallan. Se mueven. Siente su piel trémula y junto a ella, una diferente que le roza y ella no se ofende, le corresponde, piensa que lo merece. Eleva sus brazos, la aprieta, la toca. Sonríe.

Ahora recuerda la primera vez que sintió placer. Era parte de su niñez. Eran las olas golpeando las rocas en el mar. El agua salpicando, un crujir crudo. Siente complaciente el agua entre las rocas. La mira. Abundante, roja, salada.

Sonríe.

El ciempiés la mira, distraído.

Erika Soto Lomas (Quito, 1991)

Educomunicadora por la Universidad Central del Ecuador. Colabora en la revista digital Liberoamérica, espacio joven de escritura libre y gestión colectiva que cuenta con el aporte de más de 500 autoras y autores de toda América Latina, Portugal y España.